《送别》音乐分析:中西交融的诗意离愁

一、曲式结构与情感层次

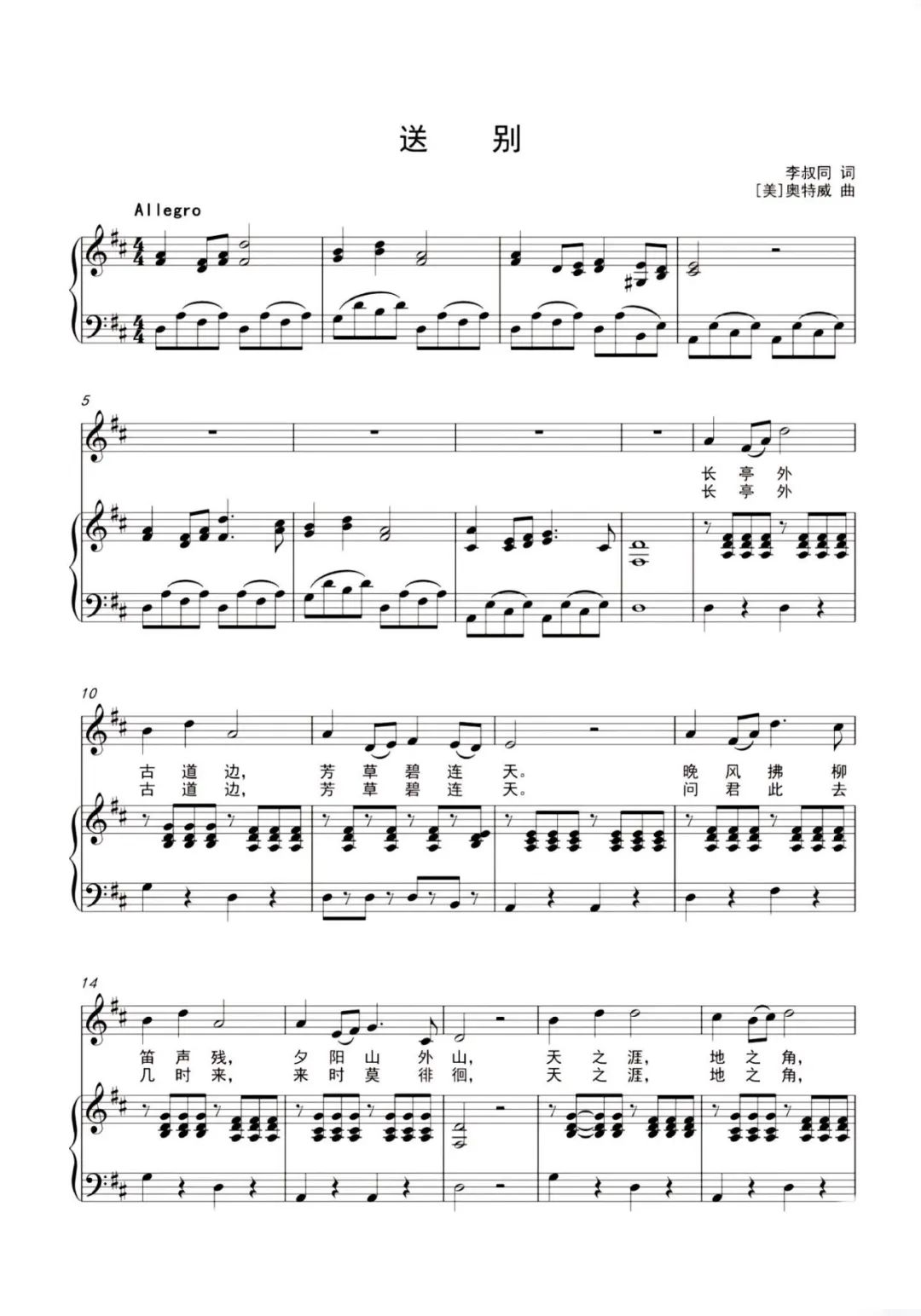

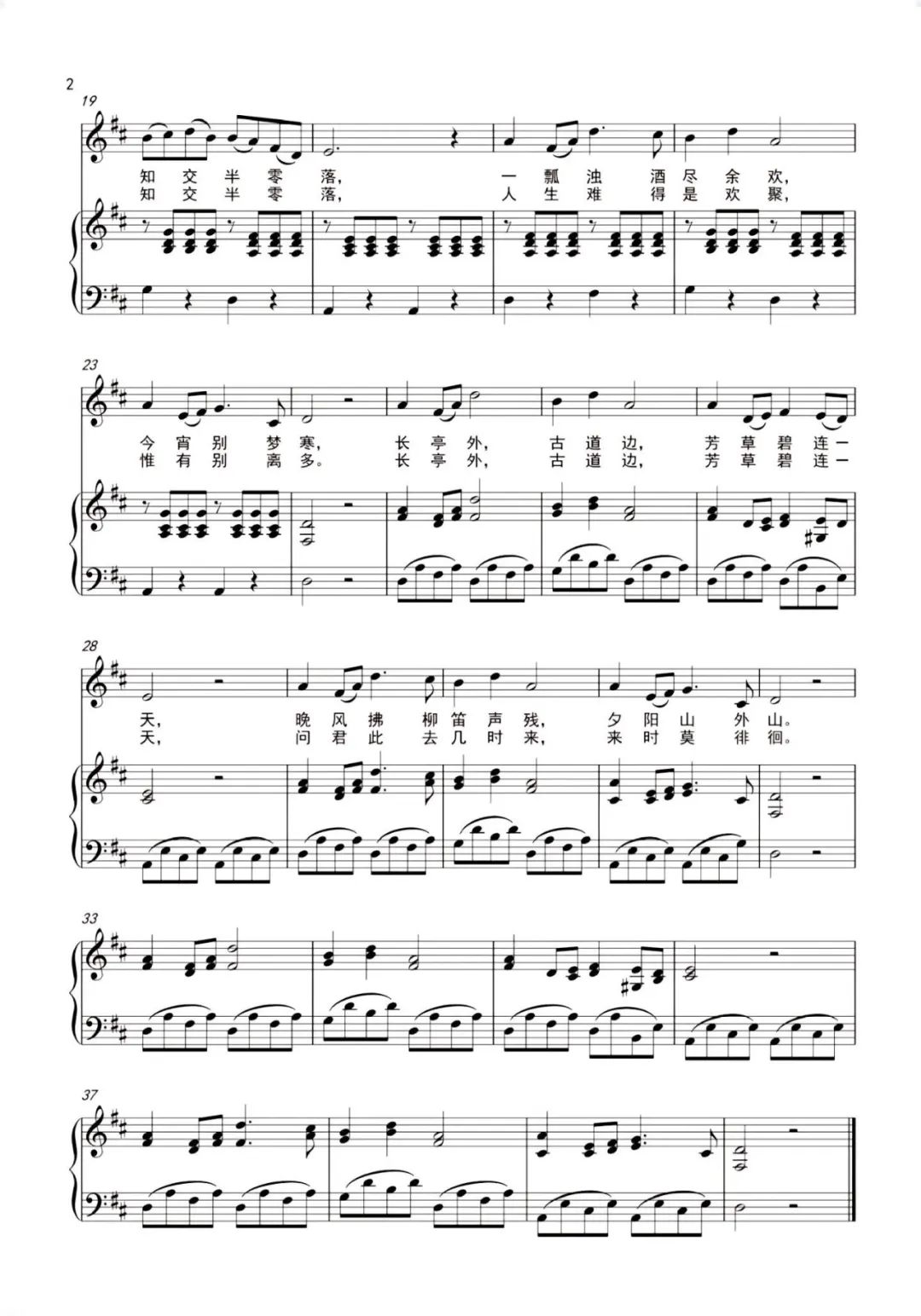

《送别》采用典型的单三部曲式结构(ABA),由三个乐段组成:A段(呈示段):以“长亭外,古道边”的具象场景描绘,旋律平缓柔和,通过级进音阶勾勒出宁静的离别画面,奠定伤而不悲的基调。B段(对比段):以“天之涯,地之角”的辽阔意象转向内心情感抒发,旋律骤然上扬(如“知交半零落”处的音程跳跃),形成情绪高潮,随后通过“浊酒尽余欢”的重复句回归A段旋律,在对比中强化离别的无奈。A段再现:通过重复深化意境,末句“夕阳山外山”的拖腔处理,将离愁延伸至无限时空,形成余韵悠长的艺术效果。

二、旋律特征与文化基因五声音阶与“三音环绕”技法:主旋律基于中国传统五声调式(宫商角徵羽),辅以“4-7”的西方音程点缀,既保留东方含蓄美,又增添现代抒情性。起承转合的古典逻辑:四乐句结构遵循“起(主句)-承(发展)-转(对比)-合(收束)”的诗词韵律,与歌词的“景-情-升华”层层递进相呼应。重复与变奏的升华手法:B段第二句(“一瓢浊酒…”)对A段第二句(“晚风拂柳…”)的旋律再现,通过细微节奏调整(如延长音、装饰音)实现情感深化,避免单调。

三、词曲交融的意境美学意象选择与情感投射:选用“长亭、古道、芳草、夕阳”等中国古典送别意象,通过“柳”与“留”的双关,将自然景物转化为情感符号。字调与旋律的贴合:如“天之涯”三字采用下行音阶,与“地之角”上行音阶形成对比,精准匹配歌词的天地辽阔感;末句“山外山”的连续模进音型,则将离愁推向视觉化的层叠山峦。留白与余韵:歌词末句“今宵别梦寒”未予明确答案,配合旋律的开放式终止,留给听众遐想空间,符合东方艺术含蓄的美学特质。

四、演唱技巧与情感表达混声技法:要求演唱者使用中低声区真声与高声区假声的混合,在“知交半零落”等情感爆发处保持声音的连贯性与柔韧性。气息控制:长句如“夕阳山外山”需通过连贯的气息支撑,避免断句破坏意境;弱声处理“笛声残”等细节,增强画面感。速度与力度对比:A段宜用中慢板,B段适当加快并加强力度,再现A段则需更细腻的弱化处理,形成“静-动-静”的情感张力。

五、文化符号与时代回响

《送别》并非原创曲调,而是基于美国作曲家奥德威的《梦见家和母亲》改编,但李叔同通过本土化意象重塑,使其超越原曲的思乡情,转而成为集体记忆中的“离别”文化符号。其淡雅而深远的意境,既折射出清末民初知识分子漂泊的孤独感,也暗含对时代变迁的隐喻,因此能跨越时空引发共鸣。

还没有评论呢,快来抢沙发~